「必要以上に気を遣ってしまう」「誰かと一緒にいるとどっと疲れる」など、職場の気疲れにお悩みではありませんか。ティーペックでは、全国500名の20〜40代の働く女性を対象に、気疲れに関するアンケート調査を実施しました。本記事では調査した結果をもとに、気疲れの実態、心と体の影響について、詳しくお伝えします。記事の最後ではおすすめの対処法もご紹介しますので、ご自身の心と向き合うきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。

目次

【調査概要】

調査方法:インターネット調査

調査期間:2025年7月11日から7月12日

調査対象:全国の20~40代女性、有職者

有効回答数:500名

1.【働く女性】気疲れの実態

はじめに、働く女性の気疲れの実態における調査結果を報告します。

ここでは、以下4つの項目について紹介します。

- 気疲れすると回答した人はすべての年代で7割以上

- 気疲れする度合いは勤務形態別でも差が

- 気疲れしやすい性格は「真面目」や「内向的」が多い

- 気疲れをする相手第1位は「上司・先輩」

気疲れすると回答した人はすべての年代で7割以上

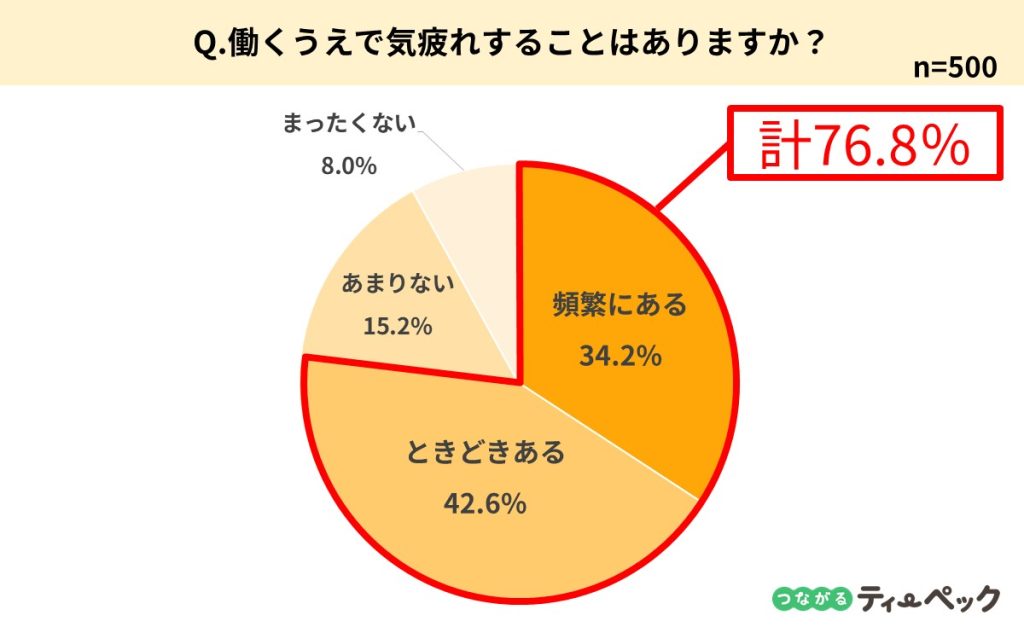

働くうえで気疲れすることがあるかをきいたところ、「頻繁にある」(34.2%)と「ときどきある」(42.6%)と回答した人は、全体の76.8%にのぼりました。「まったくない」と回答した人はわずか8.0%にとどまり、多くの働く女性が気疲れを感じていることがわかります。

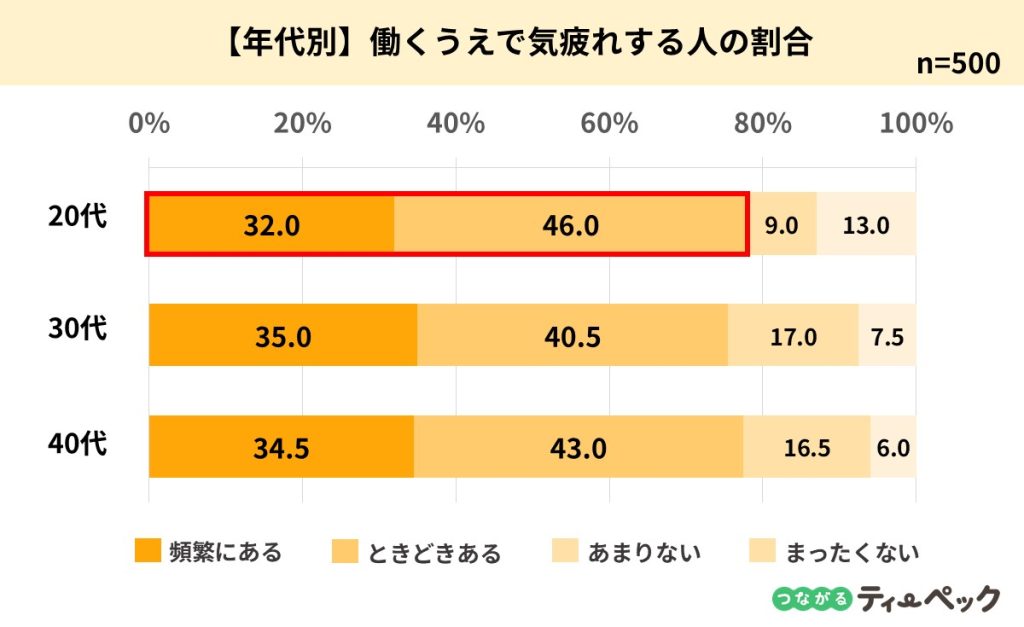

年代別で見ると、すべての年代で7割以上が、気疲れを「頻繁にある」「ときどきある」と回答しています。なかでも20代はその割合が78.0%と最も高い結果となりました。一方、「まったくない」と回答した人の割合も20代が13.0%と、他年代を上回っています。20代は気疲れしやすい人とそうでない人の、二極化が進んでいるのかもしれません。

気疲れする度合いは勤務形態別でも差が

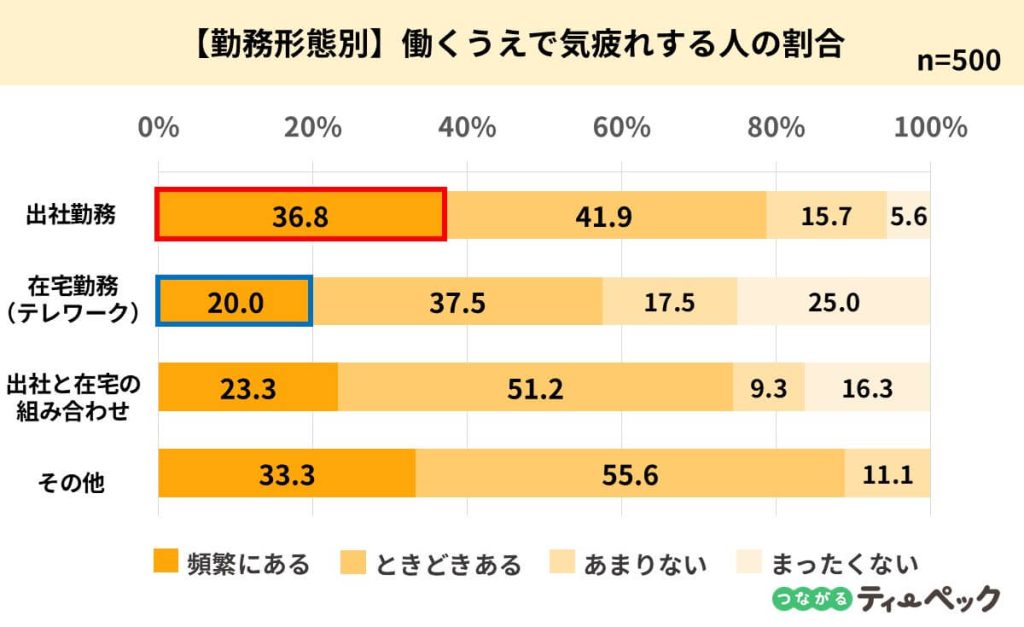

気疲れの度合いは、働き方によっても違いがあるのでしょうか。調査の結果、勤務形態によって大きな差が見られました。

気疲れを「頻繁にある」と回答した人の割合は、出社勤務では36.8%、在宅勤務では20.0%という結果でした。出社勤務のほうが、在宅勤務よりも2倍近く気疲れを「頻繁にある」と感じているようです。一方、気疲れを「まったくない」と回答した人の割合は、在宅勤務が25.0%と出社勤務の5.6%を大きく上回っています。

出社勤務では、常に人の目があり、対人関係で細やかな気配りが求められますが、在宅勤務では一人で業務に集中できる時間が多くあります。こうした環境の違いが、気疲れの度合いに影響しているのかもしれません。

気疲れしやすい性格は「真面目」や「内向的」が多い

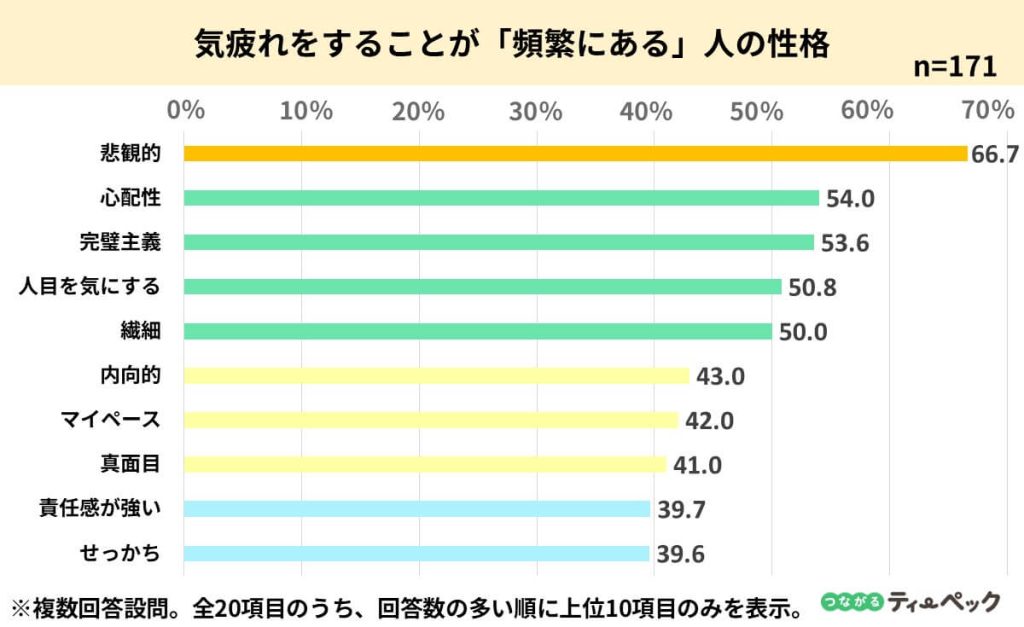

では、どのような性格の人が気疲れしやすいのでしょうか。

気疲れすることが「頻繁にある」と回答した人の性格を調査したところ、「真面目」(46.8%)が最も多く、「内向的」(28.7%)、「責任感が強い」(28.1%)が続きました。一方、気疲れを「まったくない」と回答した人では、「気分屋」(17.5%)や「負けず嫌い」(15.0%)が比較的多い傾向がありました。

真面目な人や内向的な人は、頼まれた仕事を断れなかったり、人間関係において気負いすぎてしまったりする傾向があるため、それが気疲れにつながっているのかもしれません。

関連記事:気疲れしやすい人とは?人付き合いが楽になる適切な対処法を紹介

気疲れをする相手第1位は「上司・先輩」

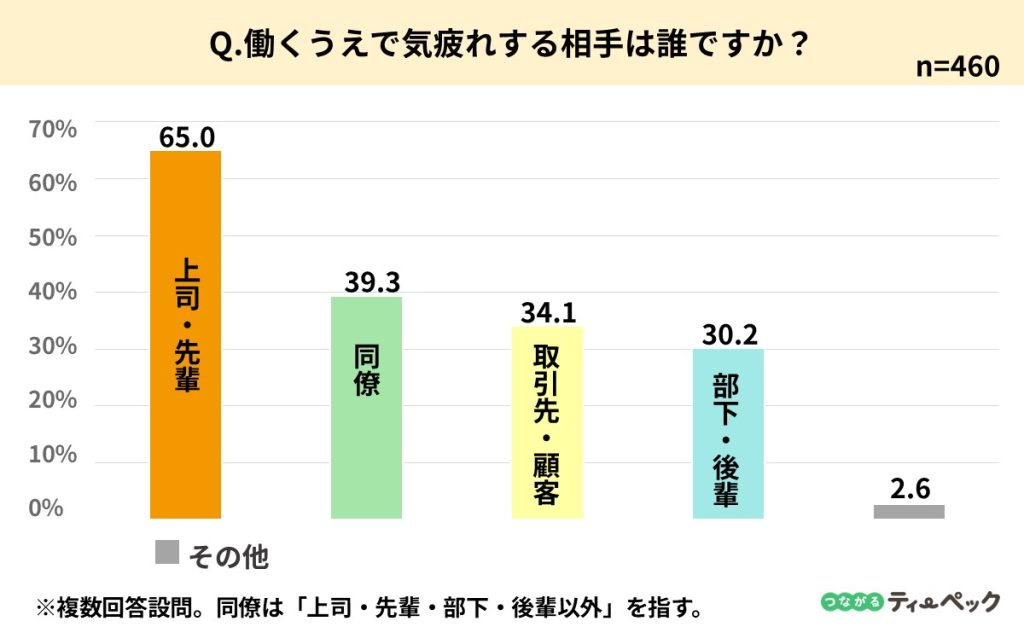

具体的に誰に対して、気疲れを感じることが多いのでしょうか。

気疲れする相手について、当てはまるものをすべて選んでもらったところ、「上司・先輩」が65.0%と最も多い結果になりました。

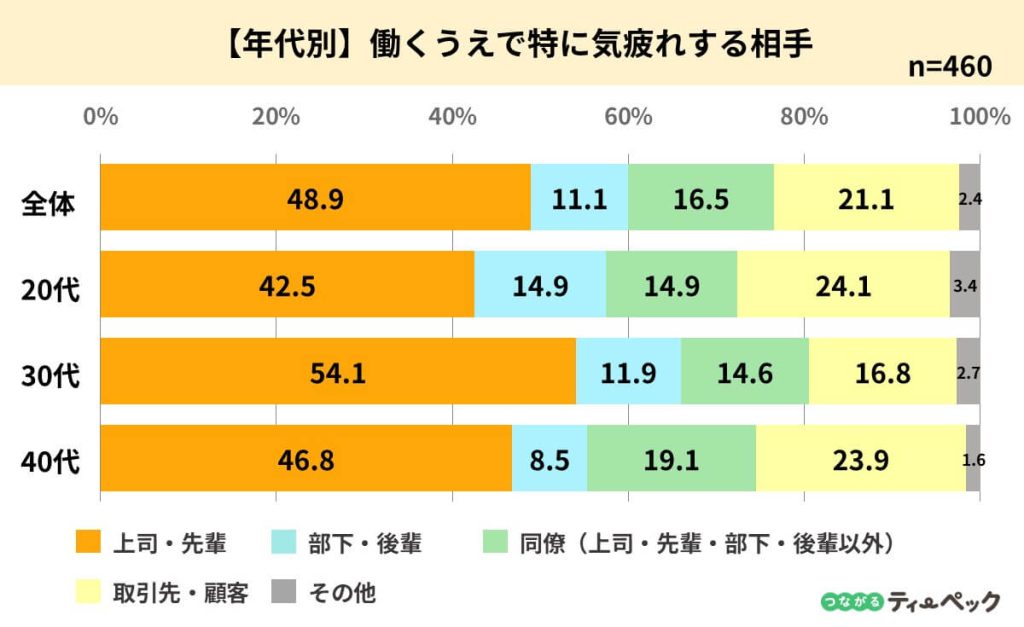

そのなかで「特に気疲れする相手」を一つだけ選択してもらったところ、「上司・先輩」が約半数(48.9%)を占めました。

年代別に見ても、すべての年代で4割以上が「上司・先輩」と回答しており、なかでも30代は54.1%と最も高い割合を示しています。

つぎに、どのような場面で気疲れするのか、自由回答から年代ごとの傾向が見えてきました。

20代では、「休みの報告で何を言われるか怖い」「要望を伝えたくても上司の機嫌を考えてしまう」という回答が多くあがりました。上司の反応を気にするあまり、業務上必要な報告や相談をすることに、大きな精神的負担を感じていることがわかります。

30代・40代では、責任感や周囲への配慮からくる気疲れが目立ちます。「子どもの発熱で休む連絡をするとき、申し訳なさで疲れる」「相手が忙しそうなのに、急ぎの確認をしなければいけない」といった回答がありました。この回答から、仕事上の責任を果たしたい気持ちと、周りへの申し訳なさとの間で、心が疲れてしまう様子がうかがえます。

年代による違いはありますが、多くの働く女性が目上の人に気を遣いすぎて、ご自身の意見や気持ちを抑えてしまうことに、気疲れを感じているようです。

2.気疲れによる心や体への影響

気疲れが続くと、心や体にはどのような変化が現れるのでしょうか。

ここからは、気疲れがもたらす心や体への影響についての調査結果からお伝えします。

約9割の人が気疲れによる心や体への影響がある

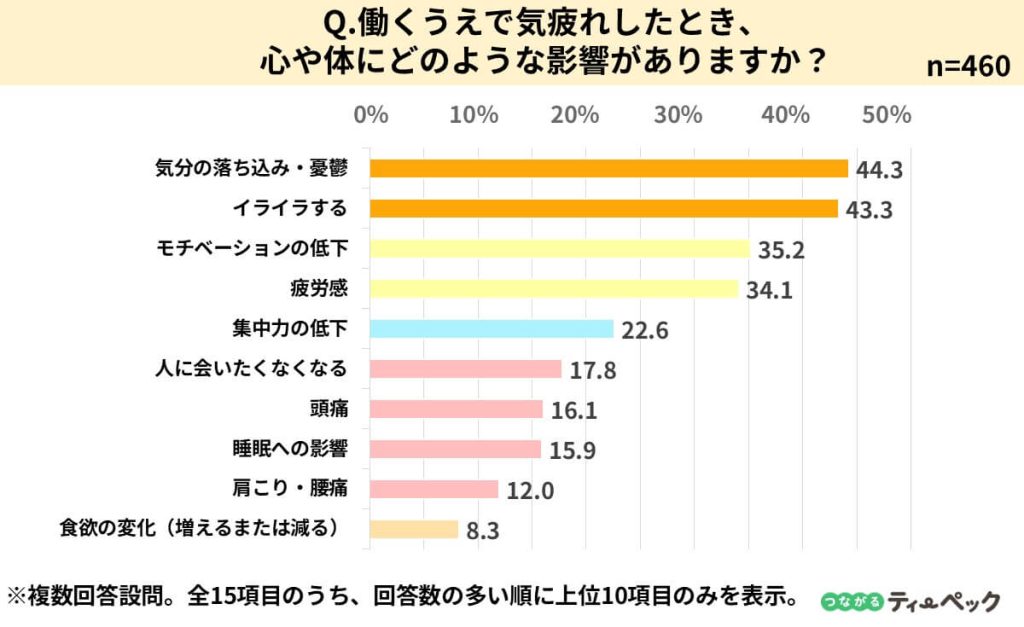

気疲れしたときの心身への影響について調査したところ、「特にない」と回答した人は11.5%にとどまり、約9割の人が気疲れによって心や体に何らかの影響を感じていることがわかりました。

具体的な症状では「気分の落ち込み・憂鬱」(44.3%)が最も多く、次いで「イライラする」(43.3%)、「モチベーションの低下」(35.2%)と、心の不調が上位を占めています。そのほか、「疲労感」(34.1%)や「頭痛」(16.1%)、「睡眠への影響」(15.9%)などの不調を挙げる回答も見られました。

調査結果から、気疲れは身体的な症状よりも先に、気分の落ち込みやイライラといった「心の疲労」が現れやすいことが考えられます。

3.気疲れの具体的な対処法

心身にまで影響を及ぼす気疲れに対し、皆さんはどのように向き合っているのでしょうか。

調査から見えてきた、具体的な対処法についてご紹介します。

- 気疲れしたときの対処法はさまざま

- 気疲れに対処しない理由は「どう対処すれば良いかわからないから」が多数

気疲れしたときの対処法はさまざま

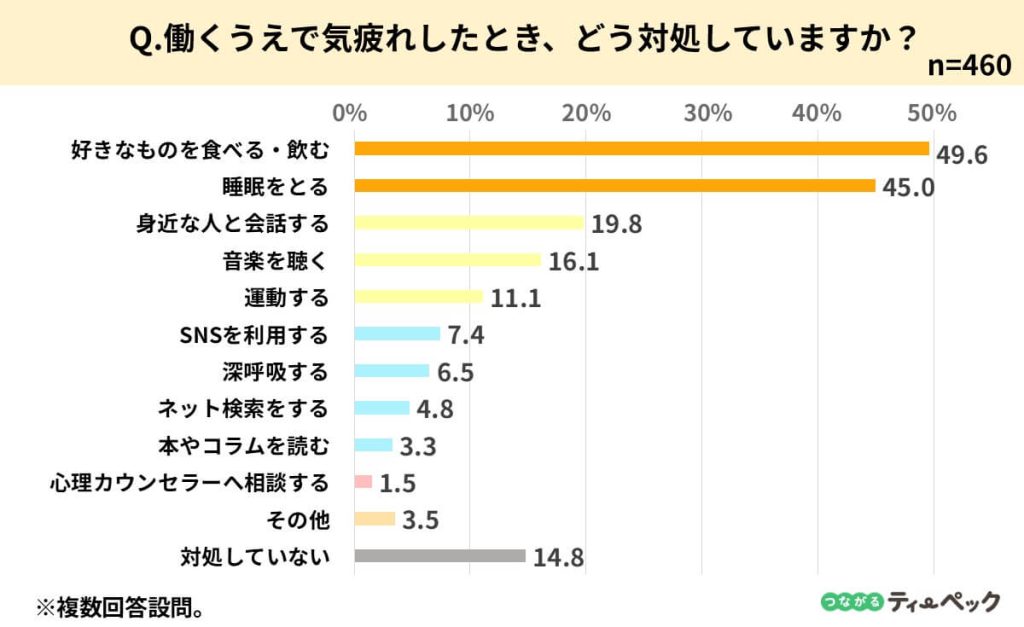

まず、気疲れしたときの対処法についての回答を紹介します。

気疲れしたときの対処法については、1位「好きなものを食べる・飲む」(49.6%)、2位「睡眠をとる」(45.0%)、3位「身近な人と会話する」(19.8%)という結果になりました。自由回答では、「歌を歌う」「お風呂にゆっくり入る」「推し活をする」といったリラックスできる方法のほか、「退社途中の地下鉄でイヤホン爆音でロックを聴く」「頭の中で相手をこてんぱんにやっつける」などのユニークな方法で発散している人もいました。

一方、選択肢に含まれていた「心理カウンセラーへ相談する」は1.5%と低い割合でした。専門家に頼るよりも、まずは仕事とプライベートを切り替え、ご自身でできる手軽な方法でリフレッシュしている人が多いようです。

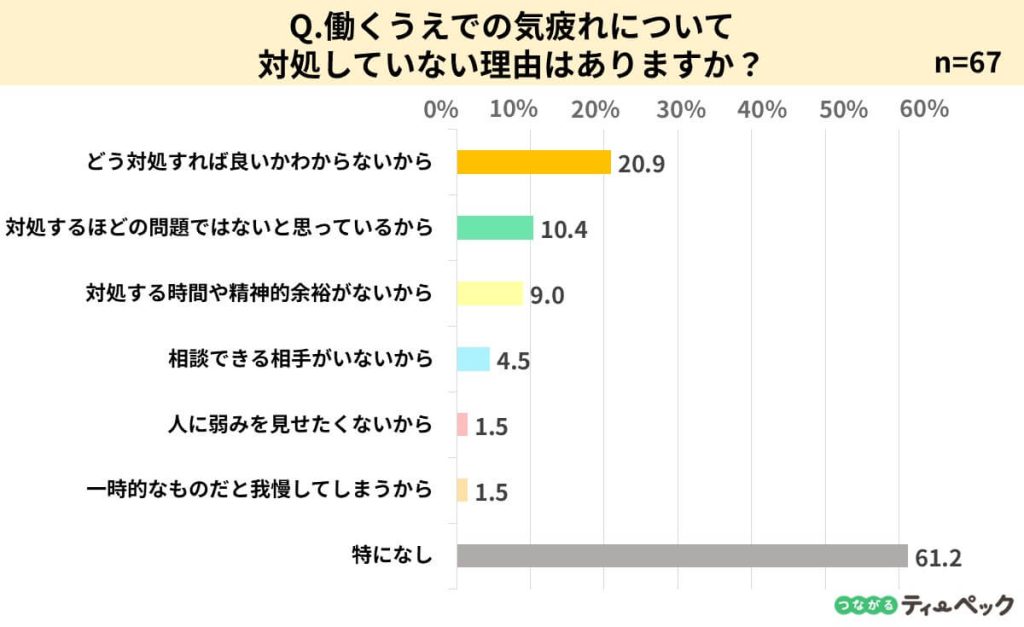

気疲れに対処しない理由は「どう対処すれば良いかわからないから」が多数

つぎに、気疲れに「対処していない」と回答した人の理由についての紹介です。

調査の結果から、「特に理由はない」が過半数(61.2%)を占めました。ついで、「どう対処すれば良いかわからないから」(20.9%)、「対処するほどの問題ではないと思っているから」(10.4%)という結果になりました。

「対処するほどの問題ではない」という回答からは、気疲れを“自身で我慢すれば大丈夫”と捉えている人が多いかもしれません。しかし、「どう対処すれば良いかわからない」という回答も多く、良い対処法が見つからない人も少なくないようです。

4.まとめ

今回の調査では、多くの働く女性が上司や先輩との関係で気疲れを感じながらも、好きなものを食べたり音楽を聴いたりと、ご自身なりの方法でリフレッシュしている結果が見られました。

その一方で、気疲れに対して「どうすれば良いかわからない」と感じている人も多いことがわかりました。もし気疲れによるイライラや気分の落ち込みが続き、ご自身だけでは対処が難しいと感じているときは、一人で抱え込まず専門家に相談するのも対処法の1つです。

カウンセリングは、ご自身の気持ちや考えを見つめ直し、心を整理する良い機会になります。気疲れで悩んでいて、ご自身だけでは対処が難しいと感じているなら、一人で抱え込まずにプロの力を借りるのもおすすめです。

気疲れによるイライラや不安を相談できる「メンタルヘルス カウンセリングサービス」

ティーペックの「メンタルヘルス カウンセリングサービス」は、ご家族やご友人などの身近な人には相談しにくい心の悩みや些細なことでも、気軽に相談できるサービスです。臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、シニア産業カウンセラーなどの資格を持つ“こころの相談のプロ”が対応しますので、安心してご利用いただけます。

「でも、どうやって利用できるの?」と思う人もいらっしゃるかもしれません。

ティーペックのサービスは、企業・団体の福利厚生や、クレジットカードや生命保険の付帯サービスなどとして導入されています。お手元の各種ご案内に、サービス内容について記載されていますので、ぜひチェックしてみてください。

※当記事は、2025年8月に作成されたものです。

※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。

いただいたコメントはつながるティーペック事務局に送信されます。 サイトに公開はされません。 コメントには返信できませんのでご了承ください。