目のむくみがあると表情や印象が変わって、どうしても気になってしまう方が多いのではないでしょうか。起きたらまぶたがむくんでいたり、夕方になると目元が重たかったりしても、出先ではどうにもできずに悩む方もいるかもしれません。目のむくみを引き起こす原因はさまざまですが、毎日のケア次第で予防が期待できます。今回は、目がむくんだときにできるマッサージ方法や効果的なツボ、むくみが続く場合に考えうる病気の可能性などを紹介します。日々のセルフケアで気になる目元をすっきり整えましょう。(以下、医師監修による記事です)

目次

1.目のむくみの解消に役立つ5つのセルフケア

まずは、目がむくんでしまったときに試したい5つのセルフケアを紹介します。とくにツボ押しは出先でも使える手軽な方法なため覚えておくと便利です。無理のない範囲で気になるものから取り入れてみましょう。

ただし、目のむくみと勘違いして、腫れているときやただれているときに刺激を与えると悪化させてしまう恐れがあります。むくみの他にかゆみや腫れ、痛みを伴う場合は、病気や感染が関わる可能性があるため、早めに医療機関を受診したり、専門家に相談したりしましょう。

<編集部より>

保健師や看護師などの専門家に相談することができる、健康相談サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

◇マッサージでほぐす

マッサージによって凝り固まった目の周りの血流が良くなり、むくみの原因となる余分な水分が排出されやすくなります。ただし、目元の皮膚は非常にデリケートで薄いため、過度な摩擦や刺激を加えると、シワやたるみの原因になる可能性があります。マッサージをするときはアイクリームや保湿クリームを塗って摩擦を軽減し、赤ちゃんの肌に触るような気持ちで行いましょう。

▼目の周りのむくみ解消マッサージ

- 目の筋肉を動かす:

正面を向いたまま、眼球だけを動かして、視界を1周見るようにぐるりと回す(目が回る場合はつぶったままでもよい)。左右・上下も同様に、目だけを動かして往復させる。目にぎゅっと力を入れて2~3秒つぶり、勢いよく大きく見開く。各数回行う。 - 目の周りのマッサージ:

目を閉じる。目と骨の間のくぼみに沿うようにして指の腹を置き、やさしく押したり円を描いたりしながら次の順ですべらせる。目頭、眉の下(目の上と骨の間のくぼみ)、目尻、目の下(目の下と骨の間のくぼみ)、目尻。3~4回繰り返す。

▼頭皮をほぐすマッサージ

頭皮の血行不良が目のむくみにつながることがあります。頭皮のコリをほぐして血流を促すことで、目元のむくみの解消も助けられるでしょう。頭皮のマッサージを行うときは指の腹を使うようにし、爪を立てないよう気を付けてください。

頭部全体のマッサージ

- 手のひらの付け根(ふくらんだ部分)を使って、頭皮全体を押しながら動かしてほぐす。

- 頭皮をつかむように両手を当て、指の腹で円を描きながら3回動かす。その後3秒間指圧する。頭皮全体で繰り返す。

- 両手を使い、指先でトントンと頭皮全体をはじく。

- 手のひらの付け根を後頭部の首の付け根のくぼみにおき、首と付け根をほぐす。手を起点にしてゆっくりとあごを上げる。3回繰り返す。

生え際周りのマッサージ

- 親指を除く4つの指をそろえ、もみあげ付近の生え際を上に引き上げるようにほぐす。生え際に沿って額の中央まで繰り返す。

- 耳の上・耳の前後を同様にしてほぐす。

- 生え際の中央で両手の指を使って、円を描くように指圧する。頭の中心まで繰り返す。中心で強めに3秒間指圧する。

◇首のストレッチで血行を促す

首の筋肉が緊張しているとリンパや血液の流れが滞り、余分な水分が溜まりやすくなります。首をストレッチすることでリンパや血液の流れがスムーズになり、顔や目元のむくみの軽減につながります。

- 背をピンと伸ばし、肩をだらりと下げて力を抜く

- 前に首を倒し、ゆっくり首を回して一周させる。反対回しも行う。それぞれ10回ずつ行う。

- 伸ばしたい側と逆の手を使って頭を持ち、ゆっくりと頭を傾けて首を伸ばす。反対側、斜め前の左右、斜め後ろの左右もそれぞれ同様にして伸ばす。それぞれ20秒ずつ行う。

- 頭の後ろで手を組み、胸を覗き込むようにして頭を下に押す。20秒行う。

- 手を使わず、顎だけを上げて後ろに頭を倒す。20秒行う。

◇ツボを押す

ツボを刺激することで血流が促されるだけでなく、リラックス効果によって目の疲れも和らぎます。とくに、パソコンやスマートフォンの使用時間が長い方は目の疲労が蓄積しやすいため、定期的なツボ押しで血流を促しましょう。

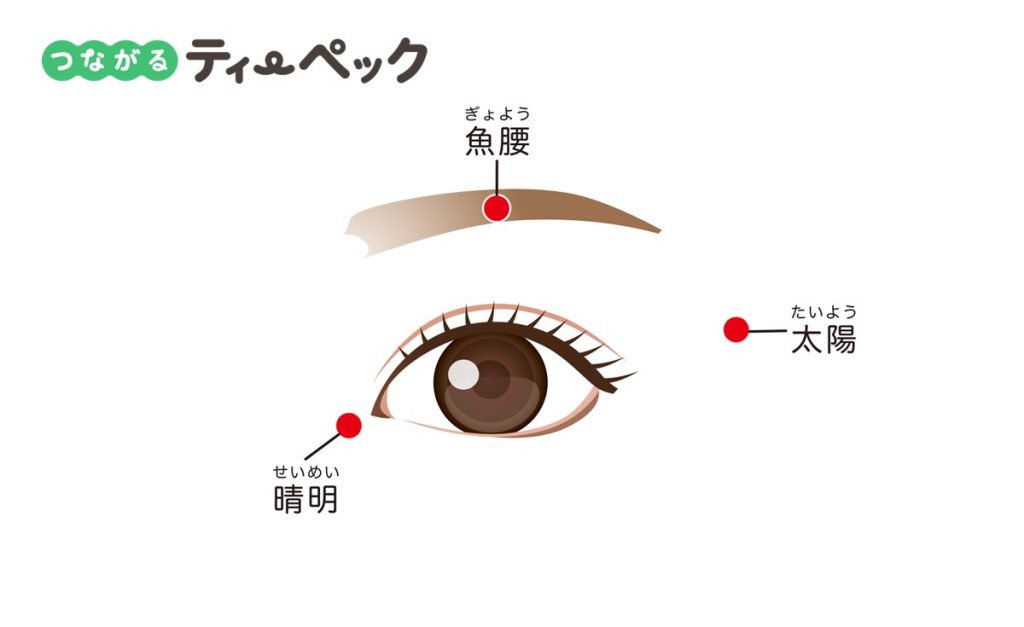

ここでは、目のむくみに効果的なツボを3つ紹介します。強い圧をかけすぎず、気持ち良いと感じる程度でゆっくり刺激しましょう。

▼睛明(せいめい)

睛明(せいめい)は、目頭のやや上にあるくぼみに位置するツボです。目のむくみや疲れ目、目の充血などの軽減につながるとされています。ツボに指をあて、鼻に向かって垂直になるようやさしく押してください。

▼太陽(たいよう)

眉尻と目尻の中間から指1本分ほど外側にあるくぼみが太陽(たいよう)と呼ばれるツボです。目元の血行を促し、むくみや疲れ、頭痛の軽減に役立つとされています。中指や薬指を使ってくぼみ部分をやさしく押し、円を描くように刺激してみましょう。

▼魚腰(ぎょよう)

魚腰(ぎょよう)は、眉毛の中央付近のくぼみに位置するツボで、目の疲れやむくみの軽減が期待できます。親指や人差し指を使い、上に向かってやさしく指圧しましょう。

◇交互に温める・冷やす

目のむくみを早くすっきりさせたいときは、血行を促す温冷ケアを試してみてください。目元を温めたり冷やしたりを繰り返すことで、血管の拡張と収縮によって血流が促進されます。以下の手順で、温めと冷却を交互に行いましょう。

▼温冷ケアのやり方

- 水で濡らしてよく絞ったタオルを電子レンジで加熱する(500Wで約1分〜1分半)。

- タオルが熱すぎないことを確認し、30秒程度目元に当てる。

- 冷蔵庫で冷やした濡れタオル、またはタオルで包んだ保冷剤を30秒程度目元に当てる。

- 2~3を3セット繰り返す。

火傷や肌トラブルを防ぐために、温タオルは少し冷ましてから使用しましょう。タオルの温度差をあまり感じなくなった場合は、再度温め直したり冷やしたりして調整してください。

◇カリウムやカフェインを摂取する

体内に余分な水分や塩分が溜まるとむくみやすくなるため、日ごろから体内の水分バランスをサポートする栄養素を取り入れるのも効果的です。

たとえば、カリウムにはナトリウム(塩分)の排出を助ける働きがあり、体内の水分量を調整してくれます。カリウムはひじきや昆布、アボカド、バナナ、ほうれん草などに含まれているため、塩分を多く摂る日は積極的に取り入れましょう。

また、カフェインには利尿作用があり、体内の余分な水分の排出を促す働きが期待できます。カフェインはコーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに多く含まれますが、過剰摂取は身体への負担につながることがあるため、適量を守って活用してください。

2.目がむくむ原因

そもそも目がむくむのはなぜでしょうか。目のむくみは、体の内側・外側のさまざまな要因によって引き起こされます。ここでは、代表的な原因を5つ解説します。

◇塩分の摂り過ぎ・お酒の飲み過ぎ

塩分を過剰に摂取すると体内のナトリウム濃度が高まり、薄めようとして身体が水分をため込みます。その結果、まぶたをはじめとする顔周りにむくみが生じやすくなるのです。

塩分の多いインスタント食品や加工食品をよく食べる方や、外食が多い方は頻度を調節しましょう。料理では、昆布やかつお節など旨味が豊富な食品をうまく活用すると、無理なく減塩できます。

また、お酒の飲み過ぎも目のむくみを引き起こす要因の1つです。アルコールを摂取すると体内の水分が失われ、血液の濃度が高くなります。すると、身体は血液の濃度を下げようと血管内に水分を取り込みます。このときに取り込まれた水分が十分に排出されないと、むくんでしまうのです。お酒は適量を心がけるとともに、おつまみは塩分の低いものを選びましょう。

◇運動不足と睡眠不足

運動不足だと血液やリンパの流れが滞り、水分が体外へうまく排出されにくくなります。適度な運動を取り入れ、水分の代謝を促しましょう。

また、睡眠不足は自律神経の乱れにつながり、血行不良の原因にもなります。十分な睡眠時間を確保するとともに、睡眠の質を上げることも大切です。就寝2~3時間前にゆっくり湯船につかると、ちょうどベッドに入るころに体温が下がり、自然な眠気を誘います。

◇女性ホルモンの影響

女性は生理周期にともなってホルモンバランスが変化するため、その影響で目がむくみやすくなることがあります。とくに、排卵後から生理前にかけて分泌が増える黄体ホルモン「プロゲステロン」には、水分を体内にため込みやすくする働きがあるため、顔やまぶたもむくみやすくなります。

年齢を重ねるにつれて女性ホルモンの分泌は徐々に減少し、更年期に入るとホルモンバランスが大きく変化します。更年期には自律神経が乱れやすくなり、血流や水分代謝にも影響が出るため、むくみが起こりやすくなると考えられています。適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠を意識し、むくみを予防しましょう。

◇まぶたへの摩擦

まぶたは顔の中でもとくに皮膚が薄く、刺激に敏感な部位です。メイクやクレンジングの際にゴシゴシこすったり、無意識に触れたりすると、まぶたにダメージが加わります。炎症によって目元が腫れぼったくなったり、血行不良によりむくみが生じたりすることがあるため、まぶたに触れる際はなるべくやさしく、摩擦を避けるように意識しましょう。

◇寝る前の態勢・習慣

うつぶせで寝たり低い枕を使用したりすると、重力によって水分が顔側に移動し、朝起きたときに目元や顔がむくみやすくなります。起床時のむくみが気になる方は、仰向けで寝る習慣をつけましょう。枕の高さは、頭が心臓より少し高くなるように調整すると、顔への水分移動を抑えられます。

3.病気が原因でまぶたがむくむことも

目のむくみは生活習慣や一時的な体調の変化だけでなく、病気が原因の可能性もあります。むくみがあまりに長引く場合や、むくみ以外の症状もみられる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。どの診療科に行くべきか悩む場合は、専門家に相談したり、かかりつけの内科を受診したりしてください。

以下では、目元のむくみと勘違いしやすい病気や、むくみが引き起こされる主な病気を紹介します。

◇目の病気

むくんでいると勘違いしやすいのが、炎症による腫れやただれです。まぶたの縁や内側に細菌が入り込んで赤く腫れる麦粒腫(ばくりゅうしゅ:別名ものもらい)は、まぶたの腫れやむくみ、痛みの原因となることがあります。

◇甲状腺の病気

甲状腺の疾患によっても、目がむくむことがあります。たとえば、バセドウ病は甲状腺ホルモンの分泌が過剰になる自己免疫疾患で、眼球突出やまぶたの腫れを引き起こすことがあります。また、甲状腺機能が低下する橋本病は全身の代謝が低下し、まぶたを含む顔全体のむくみがみられることがあります。

◇腎臓の病気

腎臓は体内の老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出する働きを担っており、この機能が低下すると体内に水分が溜まり、目や全身のむくみが生じることがあります。

とくに注意が必要なのが、慢性腎臓病(CKD)や慢性腎不全などの腎臓病です。いずれも腎機能が長期間かけて徐々に低下していく病気で、初期は自覚症状が少ないです。進行するとむくみや倦怠感、貧血、夜間尿などの症状が現れることがあります。

◇その他内臓の病気

心臓や肝臓などの重要な臓器の機能が低下すると、全身に余分な水が溜まりやすくなり、むくみが生じることがあります。たとえば、心不全では心臓が血液を十分に送り出せなくなり、足だけでなくまぶたにもむくみが現れることがあります。

また、肝硬変になると腎臓への血液の流れが悪くなり、水分や塩分が体内に溜まり、全身のむくみや腹水(お腹に水が溜まること)を引き起こします。

4.マッサージやツボ押しで目のむくみを解消しよう

目のむくみ解消に役立つセルフケアとしては、マッサージやストレッチ、ツボ押し、温冷ケアなどが挙げられます。あわせて、食生活や睡眠、運動といった生活習慣の見直しも大切です。目のむくみが長く続く場合や、他の症状を伴う場合は、通常のむくみではない可能性もあるため、早めに医療機関を受診したり、専門家に相談したりしましょう。

<編集部より>

「目のむくみが続いている」「いつものむくみと違う気がする…」そんなとき、保健師や看護師などに相談できる『健康相談サービス』をご存じでしょうか。詳しくはこちらをご覧ください。

<<監修者プロフィール>>

女医によるファミリークリニック 院長 大井美恵子

●経歴

平成21年3月 金沢医科大学医学部医学科卒業

平成21年4月〜平成23年3月 医療法人あかね会 土谷総合病院勤務

平成23年4月〜 広島市立広島市民病院小児科勤務

平成28年12月 女医によるファミリークリニックを開業

●資格

難病指定医・キレーション認定医、小児慢性特定疾患指定医、子どもの心相談医、高濃度ビタミンC点滴療法認定医

●所属学会

日本小児科学会、日本リウマチ学会、日本抗加齢医学会、日本アレルギー学会、日本小児皮膚科学会、日本小児科医会 ほか

※当記事は、2025年8月に作成されたものです。

※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。

いただいたコメントはつながるティーペック事務局に送信されます。 サイトに公開はされません。 コメントには返信できませんのでご了承ください。