「首から肩にかけて、いつも張っている」「肩がカチカチに固まっている」など、多くの女性が悩まされる「肩こり」。なかなか治らない肩こりを自覚しながらも、忙しい日常に追われ、やり過ごしてしまいがちです。今回は、自分ではなかなか特定しにくい肩こりの原因と、その予防法を紹介します。

目次

1.30~40歳代女性の自覚症状トップは「肩こり」

厚生労働省の調査(*1)によると、病気やけがなどの自覚症状で、最も気になる症状として、男女共に2番目に多かったものが「肩こり」です。

一方、30~40歳代の女性では、最も気になる症状に肩こりを挙げる人が最多となっていて、仕事や家事、育児に忙しい毎日を送る年代の女性に、肩こりを感じている人が多いことが分かります。

最も気になる症状が肩こりの人で、日常生活に支障があると答えた人は、14.4%と多くはないものの、医療機関やマッサージなどに通ったり、市販薬を使ったり、何らかの治療を行っている人は約6割と、肩こりの解消に努めている人が多いようです。

関連記事:30代、働くママ500人に聞いた!パーソナリティと健康意識に関するアンケート結果を公開!

2.肩こりの原因

肩こりの主な原因は、筋肉疲労や目の疲れ、運動不足など日常生活から起こるものと、心臓病などの病気が原因で症状が出るものがあります。実際には、幾つかの要因が重なって、肩周辺の筋肉の緊張と血行不良により、肩こりが引き起こされると考えられています。

日常生活から起こることの多い肩こりですが、中には病気に起因する場合があります。下記を参考に心当たりがあったり心配が強い場合は医師に相談してみましょう。

日常生活から起こる肩こりの原因

・デスクワークなどによる肩や首の筋肉疲労

肩こりは、肩や首周辺の筋肉に緊張と血流不足などで、疲労がたまることで起こります。デスクワークやスマートフォン操作などで、長時間同じ姿勢をとり続けると肩や首の筋肉に大きな負担がかかり、肩こりが起こります。特に、首筋と肩甲骨をつなぐ大きな筋肉「僧帽筋(そうぼうきん)」は、長時間前傾した姿勢のときに負荷がかかり、肩こりの原因になりやすい筋肉です。

また、女性は男性に比べて、筋肉量が少ないので、頭を支えるために、肩や首に負担がかかりやすく、より肩こりを感じる人が多いといわれます。

・眼精疲労

現代人は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの画面を見る時間が長く、総務省のデータ(*2)によると、平日1日のメディア平均利用時間は、20代がテレビ視聴87.7分・ネット利用264.8分で計352.5分(5.88時間)、30代がテレビ視聴119.0分・ネット利用202.9分で計321.9分(5.37時間)となっています。画面を長時間見続けることによる目の酷使、紫外線によるダメージ、度の合わない眼鏡の使用などによって、目の疲れが慢性化すると、目のかすみや痛みなどの症状にとどまらず、肩こり、疲労感、頭痛など全身に症状が表れます。

・運動不足、血行不良

運動不足の人は、筋肉量が少ないため、普段の生活でも筋肉疲労を起こしやすくなります。

また、姿勢を保つために働く筋肉「抗重力筋」が衰えると、体がゆがみ、肩が凝りやすくなります。

肩こりの解消には、肩周りの筋肉の血液循環を良くして、筋肉の疲労を回復することが必要ですが、血行不良の場合、疲労の回復が遅れ、肩こりが慢性化することがあります。

・ストレス

ストレスを感じると、体の筋肉が緊張し、肩や首などにこりを感じることがあります。厚生労働省の調査(*1)によると、最も気になる症状に肩こりを挙げた人の7割が「悩みやストレスがある」と回答しています。

ストレスが解消されれば、筋肉の緊張やこりも解消しますが、ストレッサー(ストレス要因)が長期化すると、肩こりが慢性化することがあります。

・冷え

女性は、筋肉量が少なく、体が冷えやすい傾向があります。寒さや冷房などで気温が低い場所で長時間過ごすと、体が冷えて、筋肉の緊張と血行不良が起こり、肩こりが生じます。

・姿勢の悪さ

猫背や反対に胸を反らせた姿勢は、首や肩の筋肉に負担がかかり、肩こりの原因となります。

また、デスクワークや立ち仕事などで長時間同じ姿勢をとり続けると、姿勢を保つための抗重力筋の収縮や疲労につながり、悪い姿勢のままの癖がついてしまうと、体がゆがんで肩こりや腰痛を引き起こします。

肩こりの原因の可能性がある病気

・心臓病

狭心症や心筋梗塞など心臓病の関連痛(放散痛)として、肩など心臓とは別の場所に、症状が表れることがあります。胸の締め付け感を伴う肩こり、突然感じる肩こりは、心臓病の疑いがあるので、早めに受診しましょう。

・咬合(こうごう)関連症候群

歯のかみ合わせが悪いために起こる全身の症状を咬合関連症候群といいます。体の重心が微妙に傾き、バランスをとるために一部の筋肉で緊張状態が続き、肩こりを生じます。顎関節症につながることもあります。

・頸椎椎間板(けいついついかんばん)ヘルニア

首の部分にある頸椎の椎間板が変性し、肩や首、腕や指先などの痛みやしびれの症状が表れます。

・四十肩・五十肩

40代・50代の人に多く発症することから付いた通称で、正式には「肩関節周囲炎」または「凍結肩」といいます。実際には、30代から60代以上の幅広い年代の人が発症します。ちょっとした外傷や日常生活の無理な動作から生じた痛みや違和感が、徐々に強まって肩関節が動かしづらくなり、腕を上げることや、着替えが困難になるなど、日常生活にも支障を来します。多くの場合、発症から回復まで、1~2年かかります。

・胸郭出口(きょうかくでぐち)症候群

肋骨(ろっこつ)と鎖骨の間を通る血管や神経が圧迫されることで、肩や腕などに痛みやしびれなどが起こります。特に、なで肩の人が発症しやすいといわれています。

肩こりには、この他にも、片頭痛、肝臓疾患、脳梗塞、うつ病など、さまざまな病気の症状として表れる場合があります。何をしても改善しない、疾患が疑われるときは、早めに医療機関を受診しましょう。

3.日常生活でできる肩こり予防法

体を温めて血行を良くしよう

夏の冷房や冬の寒さによる冷えは、首や肩の筋肉を緊張させて、肩こりの原因になります。夏は、冷房の冷気を体に直接当てない、スカーフやストールを使用して首や肩を冷やさないようにし、冬の寒さには、カイロやマフラーなどで首と肩を温めるなどして、冷えによる血行不良を防ぎましょう。体の冷えを感じたときは、自宅でぬるめのお風呂に長時間漬かったり、ドライヤーで肩周辺を温めるといいでしょう。

仕事の環境を整える

オフィスでも家でも、パソコンやタブレット、スマートフォンを操作して、仕事をする時間が多くなっています。眼精疲労や作業姿勢による肩こりを防ぐために、仕事をする環境を見直してみましょう。

<情報機器を使用した作業をするときの注意点(*3)>

○照明は、机上の照度300ルクス以上を目安にする(照度アプリなどで、照度計測できる)

○ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光が差し込む場合は、必要に応じて窓にブラインドやカーテンなどを設置する

○イスに深く腰掛け、背筋を伸ばし、足裏は全体が床に接するように、イスの高さを調節する

○ディスプレイと目との距離は、40cm以上離す。ディスプレイ画面は、目線の下方にくるように設置する

○作業時間は、1時間以内を1サイクルとして、間に10~15分の休憩をとる。長時間同じ姿勢にならないように時折立ち上がったりして姿勢を変えてみる

ストレスケア

心身のストレスは、体の筋肉を緊張させ、肩こりの原因となります。忙しい一日の中で、少しの時間でもセルフケアの時間を持ちましょう。体を動かす、音楽を聴く、森林浴をする、自分の気持ちを書いてみるなど、自分に合ったストレス発散法で、気分をリフレッシュしましょう。不安や悩みを相談しやすい人に話すことでも、ストレスは軽減されます。

首や肩のストレッチが効果的

肩や首筋の筋肉の緊張や凝りを感じたら、隙間時間にできるストレッチで、肩の緊張を解いてリフレッシュしましょう。

①肩に力を入れて持ち上げ、一気に力を抜いて落とします

②首をゆっくりと前後左右に倒したり、首をぐるりと回します

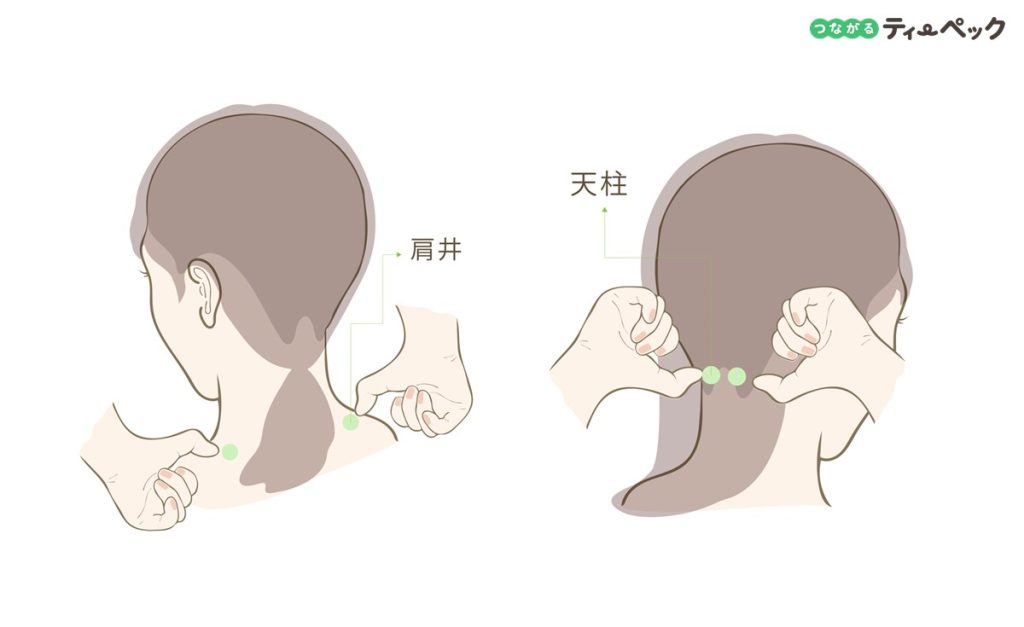

肩こりに効くつぼを刺激しよう

家事や仕事の合間でも、肩に凝りを感じたら、以下の肩こりに効くつぼを押してみましょう。押す時に息を吐き、吸いながら押す力を緩めるようにして刺激しましょう。

①肩井(けんせい)…首の付け根と肩先の真ん中あたり

②天柱…首の後ろの髪の生え際あたり、太い2本の筋の外側

寝具を見直してみる

枕は首の骨のカーブと合い、ぴったりの高さの物を選びましょう。敷き布団は柔らかいと体が沈んで背骨に負担がかかるため、程よい硬さの物にしましょう。

子育て中の肩凝り対策

子育て中は、授乳や抱っこなどで猫背や巻き肩、前かがみの姿勢になることが多く、肩こりが起こりやすくなります。長時間同じ姿勢をとることは避け、できるだけ正しい姿勢を保てるように心掛けましょう。

子育て中もストレッチや適度な運動を行って血行を良くし、自分に合ったストレスケアの時間を持ちましょう。

4.まとめ

「肩こりはいつものこと」と対処せずに、忙しい毎日を過ごしている人も多いのではないでしょうか。

でも、そんな頑張りが、ますます疲れとストレスをため、心と体を緊張させる一因となっているかもしれません。体に凝りを感じたら、ちょっと一息ついて、心身の緊張を緩めることが、長年の肩こりから解放される第一歩といえそうです。

原稿・社会保険研究所Copyright

<編集部より>

肩こりの症状があっても、「気にはなるけど忙しいし…」と放置していませんか?仕事と育児に奮闘する主人公つな子(36)が、肩こりに悩み、ティーペックの『24時間 健康相談サービス』を利用するマンガをご紹介します。ぜひご覧ください。

参考

- (*1)厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html - (*2)総務省 「情報通信白書 令和5年版 データ集(主なメディアの平均利用時間と行為者率)」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/datashu.html#f00294 - (*3)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(パンフレット)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000679170.pdf

※当記事は、2024年7月に作成されたものです。

※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。

いただいたコメントはつながるティーペック事務局に送信されます。 サイトに公開はされません。 コメントには返信できませんのでご了承ください。