健康保険組合や協会けんぽに加入している人が健康保険を使ったときの医療費の自己負担額は、医療費の一部(原則3割)ですみます。しかし、重い病気やけがなどで長期入院したり、手術等を受けたりすると、医療費が高額になり、窓口負担も大きくなる場合があります。そこで、健康保険では、安心して治療を続けられるように、毎月の自己負担額の限度額を決めています。この仕組みを「高額療養費制度」といいます。

目次

1.医療費の自己負担は、限度額までに抑えられる

重い病気にかかったり、大きなけがをしたりすると診察費、検査費、手術費や薬剤費等の医療費が高額になり、窓口での自己負担額も大きくなります。

こうした場合の負担額を抑え、安心して治療を受けられるように、健康保険では毎月(1日~末日)の自己負担額に限度額を定めています。

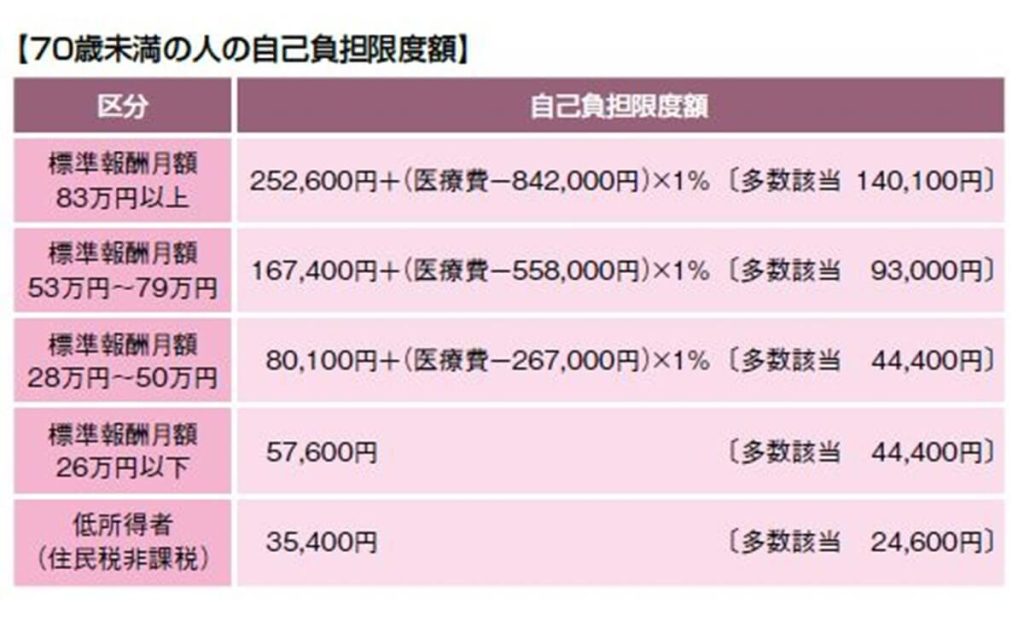

限度額は、年齢や収入(標準報酬月額)によって異なります(下表を参照)。

限度額を超えた分は、あとから「高額療養費」として払い戻しを受けられます。払い戻しは、保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)から行われます。

[注意]

高額療養費の対象となるのは、保険適用される診療に対して支払った自己負担額のみです。入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療にかかる費用、レーシックやインプラント等の保険適用外の医療費は高額療養費の払い戻しの対象にはなりません。

2.定められた要件を満たせば、合算して自己負担を軽減できる

1つの医療機関で限度額を超えていなくても、同じ月の別の医療機関の自己負担額を合算することができます。ただし、被保険者が69歳以下の場合、それぞれの支払いで2万1,000円以上の自己負担があることが条件です。70歳以上75歳未満であれば、金額にかかわらず合算可能です。

また、被保険者の家族が被扶養者として同じ健康保険に加入していれば、被扶養者の自己負担分も合算できます。

さらに、直近12か月で、同一世帯で3か月以上自己負担限度額を超えた場合は、4か月目からは「多数該当」扱いとなり、自己負担限度額が引き下げられます。長期にわたって高額な医療費がかかるのは家計には大きな負担ですから、このように負担軽減を考えた仕組みとなっているわけです。

3.医療機関に支払い後、申請書を提出して払い戻しを受ける

高額療養費の払い戻しを受けるには、原則として医療機関に自己負担額を全額支払い、後日、保険者へ「高額療養費支給申請書」を提出する必要があります。

レセプト(医療機関が保険者に提出する診療報酬明細書)による医療費確定までには時間がかかるので、支払い申請書を出してから払い戻しまでには、3か月以上かかることを知っておきましょう。

高額療養費は過去2年分さかのぼって申請がすることが可能ですが、さかのぼって申請する場合も「高額療養費支給申請書」の提出が必要です。

4.事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて、限度額を支払う

後から払い戻しがあるにしても、一時的に高額の医療費を支払うのは負担が大きいと感じる場合は、必要な書類を揃えて、事前に保険者に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けておきましょう。この認定証を医療機関等の窓口で提示すれば、窓口では限度額までの支払いで済ませることができます。

この「限度額適用認定証」の有効期間は取得してから1年間です。事前に手術の予定などが決まっている場合は、「認定証」を取得しておくと安心です。

5.マイナ保険証で「限度額適用認定証」の提示が不要に

「限度額適用認定証」を提示せずに、窓口での支払いを限度額までにおさめる方法があります。

それは、マイナンバーカードを保険証として利用する方法です。限度額情報の提供に同意すれば、「限度額適用認定証」を提示しなくても、窓口での支払い額は限度額までになります。だたし、マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナポータルから利用申し込みをしておくことが必要です(初回のみ)。

※当記事の情報は2024年5月時点のものです。健康保険証はマイナンバーカードへ移行し、2024年12月から現行の健康保険証は発行されなくなる予定です。

高額療養費制度は、健康保険加入者とその家族が大きな病気やけがをした時に、安心して治療が続けられるように、医療費の負担を軽減する制度です。万一の時に備えて制度の内容を覚えておきましょう。そして、困った時には積極的に利用して、健康な生活を取り戻すために役立てましょう。

原稿・社会保険研究所Copyright

参考

- 全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

- 『実務に役立つ 社会保険の事務手続き 令和6年度版』、社会保険研究所、2024年

- 『令和6年度版 私たちの健康保険』、社会保険研究所、2024年

※当記事は、2024年5月に作成されたものです。

※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。

いただいたコメントはつながるティーペック事務局に送信されます。 サイトに公開はされません。 コメントには返信できませんのでご了承ください。